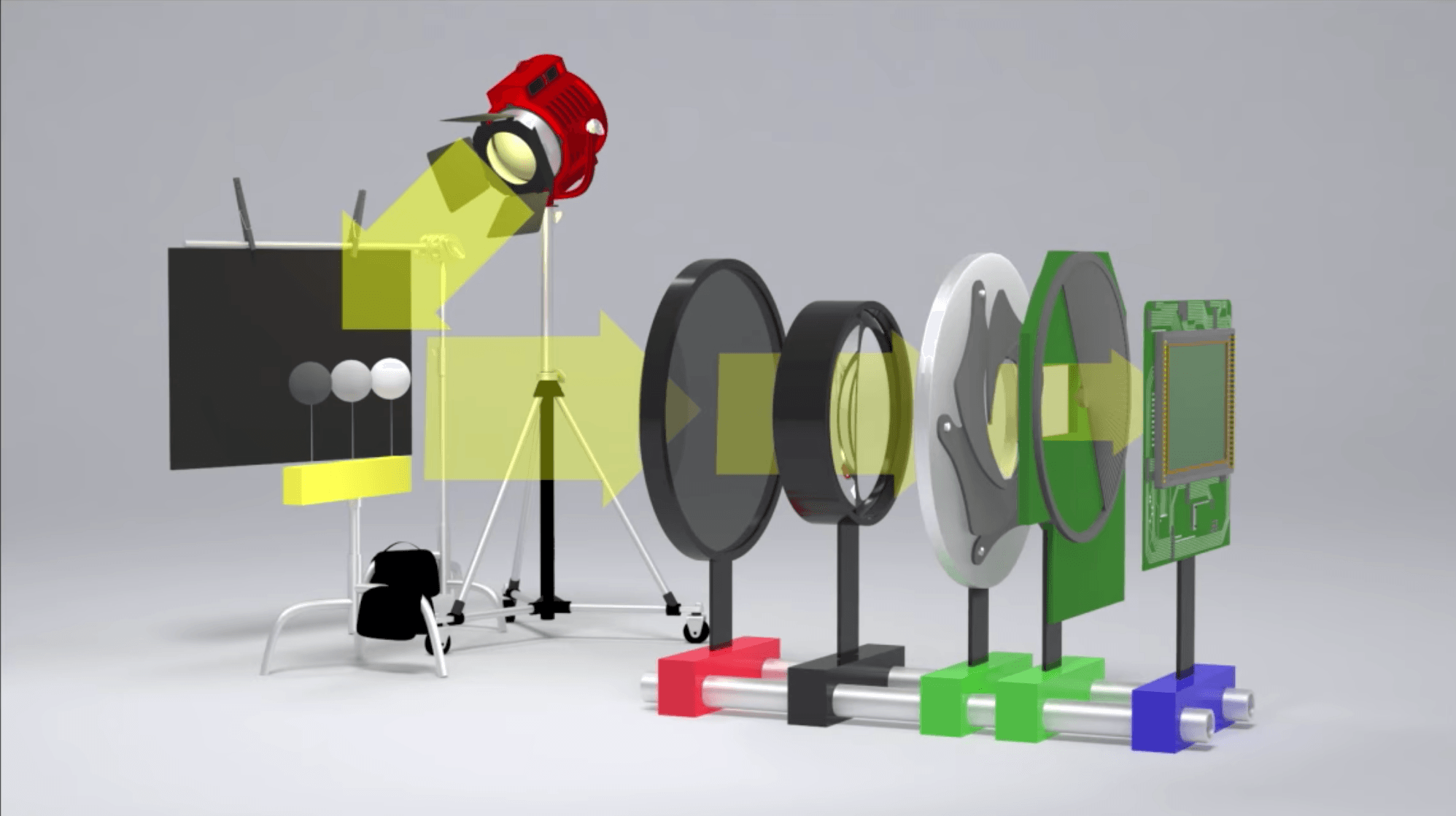

我们先来看一下,光线到达感光元件,需要走哪些路:

从光源射出,被拍摄对象反射,进入滤镜,进入镜头,通过光圈,再通过快门,最后到达感光元件。

快门我们已经说过,控制着曝光的时间长短。而光圈则控制着进光量。

一、F值

光圈并非绝对值,而是光圈开孔的直径和镜头焦距的比值。也即是:

光圈F值 = 镜头焦距 / 镜头有效口径直径

反过来,镜头有效口径直径 = 焦距 / F。F值越小,光圈口径就越大,进光量越大;F越大,光圈口径就越小,进光量越小。

比如50mm定焦,F为1.4时候,光圈口径约为36mm;F值为2.0时候,光圈口径为25mm。

这里有一组数字,需要每一个摄影师牢记:

1、 1.4、 2、 2.8、 4、 5.6、 8、 11、 16、 22

这组数字,在某种意义上来说,就代表来摄影,因为我们在创作过程中,就是通过这组数字,来进行比例关系计算的。

从数值上,这组数字是以约√2倍递增的。2是1.4的√2倍,2.8是2的√2倍。(√2约等于1.4)。

但从F值的角度,它们是倍数关系,每个数字之间,就是一档光圈。F2比F1.4进光量小一倍,F2.8比F2进光量小一倍,F4比F2.8进光量小一倍……

为了精确控制,每一档光圈之间,又设有1/3挡光圈。所以我们常常看到的光圈是:

…… 1.4、 1.6、 1.7、 2.0、 2.2、 2.5、 2.8、 3.2、 3.5、 4.0、 4.5、 5.0、 5.6、 6.3、 7.1、 8.0、 9.0、 10、 11、 13、 14、 16 ……

2、T值

在电影摄影里,我们一般不说光圈(aperture),而是称之为光孔(iris)。电影镜头上不是以F值来标示的,而是以T值来标示。

T值 = F值 / 透光率的开平方

透光率是根据像平面的照度测得的,所以,光孔T值是测出来的。

相机镜头,镜头的结构、镜片的材料、镜片的镀膜等等都会影响到透光率,不同镜头相同的F值,进光量是有差异的。T值更科学、更精确,要求更严格的电影镜头,采用的是T值。另外,为了更严格控制光线,每挡光圈分为3挡,显然无法满足电影摄影创作的要求,所以电影镜头的光孔都是无极调节的。

3、景深

当镜头对着被摄物体时,被摄物体与其前后的景物有一段清晰的范围,这个范围我们将其称为“景深”。

景深的深浅,有这样几个影响因素:光圈大小;被摄物体远近;镜头焦距长短;传感器大小。

光圈大小:其他因素不变的情况下,光圈越大,景深越浅,光圈越小,景深越深。

被摄物体远近:其他因素不变的情况下,被摄物体离得越近,景深越浅,被摄物体离得越远,景深越深。

镜头焦距:其他因素不变的情况下,镜头焦距越长,景深越浅,镜头焦距越短,景深越深。

传感器大小:其他因素不变的情况下,传感器越小,景深越浅,传感器越大,景深越深。

| 景深越浅 | 景深越深 | |

| 光圈大小 | 大 | 小 |

| 被摄物体远近 | 近 | 远 |

| 镜头焦距 | 长 | 短 |

| 传感器大小 | 小 | 大 |

摄影圈流行一句话“底大一级压死人”,其中一个原因就是传感器越大,景深越浅,背景越容易虚化。可为什么我说传感器越小,景深越浅呢?

前面我反复在强调:是在“其他因素不变的情况下”。比如,我们用一个50mm定焦镜头,相同光圈,拍摄相同距离的物体,APS-C或M43的传感器,获得的景深是比全画幅传感器的景深更浅的。但是这种情况下,残幅机器和全画幅机器的画面景别是有区别的,需要考虑系数的换算,如果通过改变焦段或者改变离被摄物的距离,来获得相同的景别时候,全画幅机器的景深要更浅。也就是说,假如拍摄半身人像,构图一样的情况下,全画幅机器更容易获得更浅的景深。

4、大光圈和小光圈

因为一个机器传感器的尺寸的固定的,被摄物体的远近和镜头焦段需要根据拍摄意图、构图、画面空间感等等去确定,于是光圈的大小就成为了控制景深的主要手段。这也是为什么很多摄影师采用光圈优先模式拍摄的原因。

按下快门之前选择什么光圈,选择什么样的景深,有很多理由和原因。如果仅仅从画质的影响上,我们应该怎么选择?

大光圈和小光圈各有优劣。

大光圈景深浅,反差、分辨率高,还会因为散射等原因,画面会肉,还可能有暗角、紫边等现象。当然,这跟镜头素质是有关系的,很多镜头最大光圈成像很差,但也有镜头全开光圈时候依然控制得不错。

小光圈景深深,反差、分辨率低,衍射效应大。

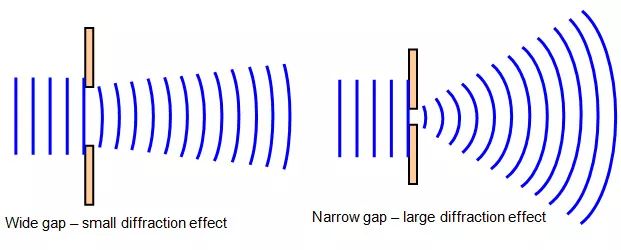

5、衍射效应

浅景深暂时不多说,大家都在追求这个。说一下深景深需要注意的问题,这里就必须提到衍射效应。

衍射(Diffraction)又称为绕射或弯射,指的是波(比如水波,声波)在穿过狭缝、小孔或圆盘之类的障碍物后會发生不同程度的弯散传播 。衍射现象是波的特有现象,一切波都会发生衍射现象。

衍射效应会让本应该汇聚成一点的光线,扩散成一个明暗间隔的光斑,也就是所谓的埃里斑。

当这些原本清晰的像素点都散开成了“花点”,画质下降。光线通过光圈,一定会有衍射现象,光圈越小,衍射效应越严重。

当光圈小到一定程度,画面开始明显受损,超过了能够接受的极限,这时候的光圈就是Diffraction Limited Aperture (DLA) - 衍射极限光圈。

这个极限和光圈有关,还和像素点大小有关。相同尺寸传感器,分辨率越高,像素点越密集,单个像素点越小,衍射效应就越严重。

所以我们在需要很深的景深来拍摄场景的时候,比如定场镜头、交代大场面的镜头、交代环境的镜头、风光摄影镜头等,必须要缩小光圈,但不能超过衍射极限光圈。

不同的机器,不同的镜头,衍射极限光圈是有区别的。但一般情况下,建议是F8左右,不超过F11,至于F22尽量不要使用。

评论 (0)