少年心志美术学校从婺源写生回来,视频剪辑了,公众号推文也写了,过了两月,整理存档资料翻看当时的照片,才发现当时写了老师、写了学生,却没有写一写这个地方——庐坑。所以,写几笔吧。

江西婺源一个叫庐坑的小山村, 暴雨过后的夜晚, 一个80多岁的老人,搬了张小板凳,独自坐在村头的小桥上,守望着她的村子。

没有蛙鸣蝉噪,只有偶尔几声狗吠,来给湍急的流水伴奏。来自远处山间的泥土,让白天还清可见底的河水如老人的眼底一样浑浊。

天晴后,水流便会缓下来,而水里的泥土会沉淀下来,在河床上铺上浅浅的一层。

千百年,或许亿万年, 日复一日,年复一年,一层一层,这个山间的小盆地,就这样由这条河一点一点地塑造了出来。然后某一天,一个詹姓人来到这个小盆地,开垦农田,建造房屋,开枝散叶。也许在此之前这里是庐姓人的地盘,也许是庐姓人卖了田地给詹姓人,然而如同中国的绝大多数农村,在祠堂被毁族谱被烧之后,就断了文字可考的历史,那些历经几百年风雨后的断壁残垣,终究不会言语,最久远的追溯,只能在老人们模糊的记忆里。

不过这些模糊的记忆,也很快就会消失了。

这个一眼能够望到头的小盆地,分成了三个村:东村、西村和下村。东村和西村建在远离河流的山脚,只有下村临河靠山,占据着最好的位置。

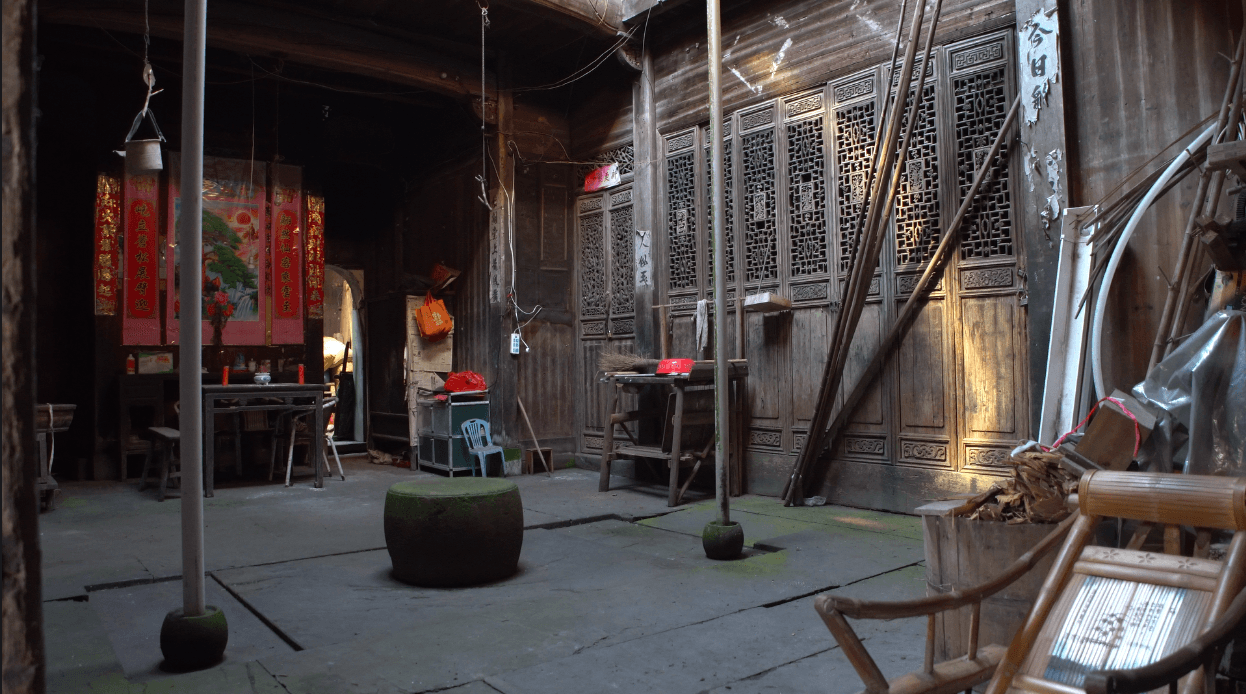

下村全部都是詹姓人,后来的外姓人,只能居住在东村和西村。东村和西村都是现代修建,为了发展旅游强行模仿古建的样式,呈现了全国各地可见的东施效颦的“仿古建筑”风格。唯有下村残留有几座完好的房屋以及数座坍塌殆尽的残壁。

下村被詹姓人经营数百年。 河流上游的村头,修建有数座水塘,我不清楚这种水利工程在当地的专有名称。四四方方垒起来的水塘深不见底,临河的地方留有和河道的通道。河水涨的时候,水流漫过通道流入水塘,河水枯竭时候,水塘的水又会反哺河流,完全自动化。

因为这些水塘的调节,村里的房子大胆地直接建在河流边上,没有筑堤,没有河岸缓冲,出门就是水。人和水的关系是如此亲近,穿着开裆裤的小孩在河里玩耍,老人在河里抓鱼,女人们在河里洗衣服,放养的鸭子在河里游来游去……

村里的古建完整留下的已经不多,但那些厚厚的青石板,高高的青砖墙,依稀可以窥见往日的繁华。

一处长满杂草的深巷里,当地村民指着一栋房子告诉我说:这栋房子是出过进士的。

这栋房子早无人住,青砖黛瓦,楼阁依旧,但不见高门大院,只有小小的入户门。四周是别家的房子,青砖墙、石板路,布满了青苔。可就是这样的寻常巷陌,是否曾有一个书生彷徨踱步?如今摆放着杂物的房间里,可有书生挑灯苦读?读累了的书生,会否到河边乘凉?

房屋前面的山墙上,依稀可见粉刷过标语的痕迹,字迹斑驳不可识。几百年前,这面墙上可曾升挂过登科的报贴?几十年前,可曾刷过打倒土豪劣绅的口号,亦或是毛泽东语录?十来年前,可曾贴过计划生育的标语?近几年,有没有刷过宣传农村土地政策的标语?

这房子的后人呢?我问村民。

在美国读博士,留在美国了,一家人都在美国,这房子就荒败了,村民答道。

世代读书优秀,也许,这就是所谓的文脉延绵吧。书香门第,代代相传。

在村子的正中央有栋“世天官第”,更能见证这方水土的文脉辉煌。一栋建于封建时期的建筑,以“天”为名,何以如此大胆?我找到住在隔壁的村民求解。

原来这里是村里的老祠堂,这一个祠堂里,出过三代吏部尚书(吏部又称天官),因此皇帝御赐“世天官第”四字以作表彰。

这小小一个村落,人口数还不如现代一栋楼里的居民,可居然连出大官,可见文脉之盛。

更何况,这里还是詹天佑的故里。

村子的入口在河流下游,进村口有一个长满杂草的广场,广场中央立有詹天佑的雕像。源于詹天佑的影响力,全球的詹氏后人在这里重修了詹氏祠堂,并在旁边修建了詹天佑纪念馆。

很难想象这么小的一个深山村落,能够如此密集地出人才。这里那些高门大院,应该都是出门做官的人,返乡修建的吧。

中国古人的观念里,富贵不还乡如锦衣夜行,那些年代的江西人,无论读书入仕,还是外出经商,最终都要叶落归根,带着外地挣来的财富,在家乡修建起来庭院阁楼。

那时候,回乡是光荣。

如今,回乡成了耻辱。

村里多是老人和小孩,年轻人或是外出打工,或是异地求学,最后大部分都在城里置业安家。还有如同进士的后人,在国外安了家。回家乡农村,成了没出息的表现。小桥流水、炊烟寥寥、庭院森森,这样的农村终究是死掉了。

80余岁的老人晚上睡不着,独自坐在村头的小桥上,静静地看着这个生活了80多年的村子。会在想什么呢?远方的子女?今年的收成?更可能,什么没有想, 没有希冀着什么,也没有悲伤着什么,也没有思念着什么,只是守着、望着。吹一吹河边的风,就是生活的全部。

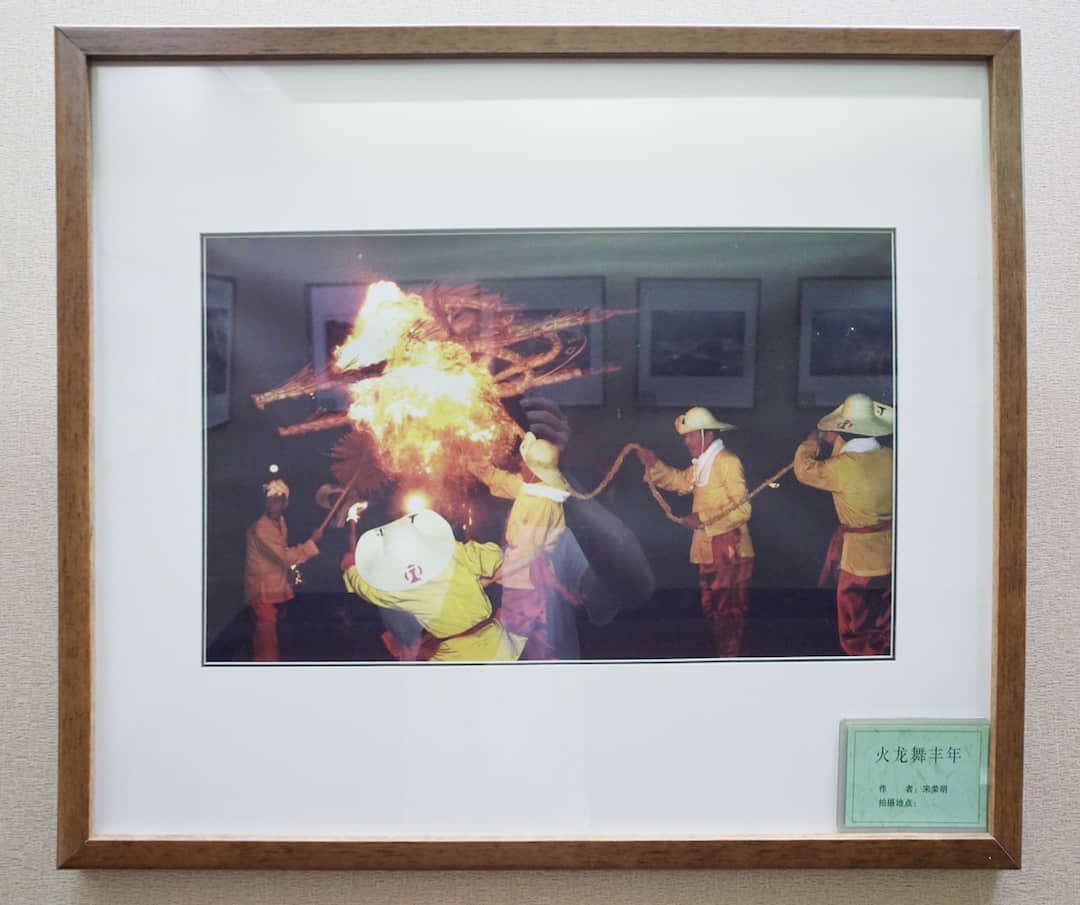

守住故土,不是村里老人高尚的坚持,那是他们全部的生活。村里人介绍,每年端午,村里集资用稻草扎出长龙,龙身上插满香,绕村而走,祈祷一年的风调雨顺。

这项活动,称为迎龙。但是,村里的青壮力越来越少,这龙,迎不了多少年了。

评论 (0)