上世纪90年代一座小山村里,一串鞭炮的噼啪声划过天际,躲在树后的小男孩还没等鞭炮完全炸完,就冲了出去,踏着尙有余温的满地碎屑,迎着不时飞过的鞭炮纸屑,忍着硝烟的刺鼻味道,在地上翻找没有炸的“哑炮”。回头拨开了纸壳,收集里面的黑火药,够玩好几天的。

不远处,唢呐高亢嘹亮的声音响起,这是客人到了,又要开席了。刚刚的鞭炮,就是新到的客人点燃的,每来一波客人,都会点燃一串“鞭子”。小男孩用脚再次扒了扒地上的纸屑,确认再没有哑炮了,下一次“捕猎”的机会,要等下一波客人到来了,不过手头的哑炮,已经有足够的数量可以和小伙伴分享了。

小男孩起身,往热闹里走去。

唢呐声突然停下,接着响起了长号低沉的呜咽,“呜~~呜~~呜~~”,长长的尾音,喧闹的气氛突然肃穆起来。

小男孩抬头看了眼不远处的棚子,吹鼓手有一个专门的小台子。台子不大,刚刚够一张八仙桌围一圈板凳。有唢呐、有锣、有鼓,这会儿唢呐和锣鼓都停了下来,吹唢呐的人拉下来悬挂在前面架子上的长号,鼓足劲吹出长音,腮帮子鼓得像生气的河豚。“真好玩”,小男孩心想。

“砰!”

小男孩被耳边突然的爆炸声吓得差点翻到地上,那是三眼铳的声音。小男孩很后悔,三声长号过后,就该是三眼铳表演了,怎么就忘了呢?这个时间不应该到放铳的地方的。

小男孩使劲吞着唾液缓解耳鸣,一边继续去找小伙伴。

锣鼓的声音又响了起来,穿着法袍的道士拿着铛子开始了下一场法事。

小男孩听不懂道士在唱什么,只是觉得道士的法袍花花绿绿很华丽,在锣鼓声里时而低沉婉转、时而高昂嘹亮的唱着,不时还会旋转、跳跃,甚至还会拿着一把剑四处比划。这一切在小男孩眼里,简直太有意思了,太好玩了,太想要学了。

被法事吸引的小男孩,直到法事结束,才想起他是要去找小伙伴的。堂屋外面有些挤了,客人来了很多,塞满了屋子和稻场。两张八仙桌已经上了几个菜了。土家的十碗八扣,婚、丧、嫁、娶、生子、生女,菜品都差不多,只是上菜的顺序大有讲究。

“顺~咯~~~”嘹亮的声音拖得很长很长,听这个声音,就知道下一道菜端过来了。小男孩想,这个上菜的人,一定是村里肺活量最大的人吧,高高举着“条盘”(一种木制托盘)穿过人群,像是前方回来报捷的将士般骄傲,一声“顺咯”,能把锣鼓、鞭炮、道士的声音全压下去。被压下去的还有老太太的哭声。

这一天是丧礼,老太太的丈夫过世了。在一片热闹里,老太太的哭声只是被短暂压下去,然后又顽强地加入到这一片喧闹里。

老太太坐在台阶上的一把小椅子上,一边用手拍着大腿给自己打着节奏,一边哭诉着。不过在小男孩听来,更像是唱歌,排比结构的唱词,合辙押韵。唱的内容,也让小男孩很新奇,都是骂她丈夫的种种过错。小男孩听了很久,都没有重复的词。

直到小男孩长大以后才知道,土家姑娘的哭,是有传承的,姑娘在出阁前,是一定要把哭学会的。

出嫁要哭,亲人离世也要哭,哭得不好,是要被村里人说闲话的。因而,姑娘很早就要跟着长辈学哭,然后就这样一辈又一辈的传下来,哭的词越来越丰富,越来越押韵。

小男孩长大后,已经记不清当年的老太太哭的是些什么词,只记得那时候大家似乎都不悲伤,四周的人都享受着热闹的氛围,围着老太太的人,也时不时笑容满面地讲着闲话。

到了晚上,大家就玩的更嗨了。灵堂里棺材前变成了“舞池”,锣鼓躁起来了,舞蹈跳起来了。村里的汉子们轮番上阵,挥着胳膊挥着汗,甩开膀子扯开嗓子,跳完一圈下来还要和旁边人交流一下舞技,休息好了就再次下场跳起来。

跳丧,法事,唢呐,锣鼓,这些热闹要持续一整晚。有时候,更大的法事,会连着这样热闹八九个晚上。

直到长大前,小男孩都没有至亲离世,虽然参加过很多葬礼,但是,在幼小的心灵中,这并不是一件多么悲伤的事情,反而是一件热闹的事情。

直到2008年读大学时候,独在外地接到爷爷离世的消息,才体会到那种亲人离去后撕裂般的痛。

2019年,奶奶因病离世,刚开始悲伤,葬礼就开始了,遵照遗嘱没有请人跳丧,但有道士、唢呐、锣鼓,喧嚣热闹。披麻戴孝,给每一个前来吊唁的客人磕头,跟在道士身后做法事不断磕头……

葬礼的繁琐仪式,不仅是给过世的人的,更是给生者的安慰。亲人们聚在一起,吊唁,怀念,同时也在一起吃饭喝酒跳舞,相信逝去的人只是换了一种方式存在,相信阴司的神灵会前来接引。

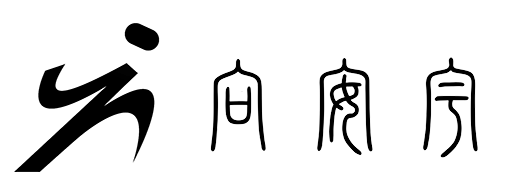

我家乡有不少土家族的习俗留下来。“土家族”这个称呼,是建国以后才有的,不过几十年历史,而一直在这片土地生存的人们称呼自己为“毕兹卡”。毕兹卡崇尚先民信仰,相信逝去的亲人会和活着的人一起生活,有一个地方的毕兹卡甚至会把亲人埋葬在家里的堂屋里。

家乡有一个小地方的地名叫做“三教庙”,传说以前曾有一座庙宇,供奉着儒道释三教的神灵。于是这里的信仰变得尤为复杂。

我家后面的山上,有座普济寺,供奉着观音菩萨。小时候周边乡民但凡有什么难事,都会带上“红”(红布),前往普济寺烧香祷告,或者难以决断的事情占卜问卦,而死后则会请道士做法事,请道教的神灵前来接引亡魂。生前信仰佛法,死后皈依道教,同时又像毕兹卡一样相信亡人会陪伴着在世的亲人。

每逢月半(土家的节日)、除夕,亲人一起吃饭,会摆上逝去亲人的椅子和碗筷,在一张桌子上,跨越阴间和阳世。

乡间的信仰,其实无关宗教,都只是乡俗。家乡不远的一个镇子,一样的土家族,也要跳丧,而葬礼的法事却是请和尚来做。无关宗教,更无关迷信,我们只是用自己的方式怀念亲人,更给生者以慰藉。

在剪辑《哪边的年味2020》时候,我把奶奶生前的镜头融进了片子里,虽然有字幕提示,但没有特别显出这些镜头是过去的,打牌的场景,则干脆把2020年的镜头和2017年的镜头剪接在了一起,逝者,生者,隔了3年的时空,打了一场牌,就像毕兹卡所相信的那样,逝去的亲人只是换了一种方式陪伴在我们身边。

剪辑完《哪边的年味2020》,我发给一位合作纪录片的前辈看,前辈打来电话,说看完很感慨,他有几十年未曾这样和家人朝夕相处了,若非疫情,都不会有这样的机会。

太多人都是如此了吧,再不被土地束缚,亲人们天南海北,过年也仅仅是四五天的相聚,能一两个月相聚在一起,何其不容易?

疫情,亲人的离去,都是伤痛。城里人隔着窗子和楼栋齐声高歌,隔着屏幕录着短视频花式作妖。乡间人口太分散受疫情影像较少,一起蒸包子,一起种地,一起砍柴劈柴,一起挖野菜。

那时候我总忍不住想,阿Q精神,被认为是国民的劣根性,批判得一无是处。可是,这种精神又何尝不是这个民族最为宝贵的精神?

在面对伤痛时候,我们不是将这种痛苦转化为愤怒,我们没有游行示威,没有上街抗议,没有打砸烧抢,而是把痛苦转换为快乐。

我们聚集在一起苦中作乐,在互相的陪伴下舔舐伤口,土家人甚至在亲人离开后敲锣打鼓跳起舞来。国人爱热闹,一热闹,就忘记了伤口,消解了痛苦,等到艰难的时刻过去,立刻就能振作起来,投入工作中。

阿Q精神,何尝不是一个民族的韧性?何尝不是每一个个体悲壮的、不屈不挠的、永不妥协的抗争?

这种精神,是这个文明从数次被外族统治、数次在战乱中濒临灭亡,然后在血与火的废墟里学会的。我们用唢呐庆祝出生,也用唢呐送走亡灵,我们把悲伤用表达快乐的方式发泄出去,我们把更多的精力留给眼前人眼前事。无论怎样的伤痛、怎样的苦难、怎样的难受,都不曾击垮我们。无论是足以毁掉一个家庭的病痛,无论是足以让一整个国家停止运转的疫情,我们都乐观地一跨而过。

这篇文章写到一半,好朋友打来电话,声音哽咽,说他外婆刚刚离世了。我能理解他的悲伤,我们这一批人都过了30了,爷爷奶奶那一辈的人,开始越来越少了。我跟朋友说多陪陪外公,等我回宜昌了,一起去看望外公。生老病死,我们没有任何从物理上、生理上战胜的可能,我们只能从精神上去战胜。但是更多的,是应该珍惜在世的亲人。

之前过年在家,我录了一点二佬佬二婆婆的视频。听着二佬佬讲他的生平,突然想到这大概是我第一次听他讲他的一生,而爷爷、奶奶,我再也没有机会去拍下他们的样子,去了解他们的生平故事了。

评论 (0)