什么是转场?

对于现场拍摄人员来说,转场就是扛起摄影机、扛起灯架子、扛起所有家当,从这个场地换到下一个场地拍摄。而对于剪辑师来说,“转场”一词,我是有疑惑的。

在非编软件里,通常提到转场,指的都是transition effect,指的是特效转场。溶接、各种划像、亮度抠像、运动模糊……这些effect是无穷无尽的。

一般的非编软件只提供了一些基础的转场效果。Final Cut可安装插件,DaVinci Resolve可利用庞大的openFX,通过这些外部的扩展,能够实现十分丰富的效果。另外,如果前期规划好,后期利用特效合成软件,还可以获得更多更酷炫的转场效果。比如遮罩转场、速度斜坡转场、匹配转场……等等,创意无限,转场效果也无限。

比起这样实现这些效果,更值得思考的是:什么时候需要转场效果?

除开形式即内容的情况,绝大多数时候,形式是为内容服务的。导演、编剧、摄影、灯光……所有人的努力,都是为了把故事讲好。剪辑师当然也不能例外,不能用一些形式上的、技术上的东西,掩盖所要表达的内容。

而特效转场,很多时候都很难融入到叙事中。这也是为什么我们在看电影、电视剧时候,很少看到一些特效转场。

当然,事无绝对,规则就是用来打破的。但是,规律依然是可循的。不同荧幕上,对技术的选择是不同的。

iMax荧幕,普通电影荧幕,电视屏幕,手机屏幕(横屏&竖屏),对于转场的选择都是不一样的。越是大的荧幕,越专注于叙事,不能做到不露痕迹的技术性的转场,通常会被认为是“花里胡哨”而被摒弃。

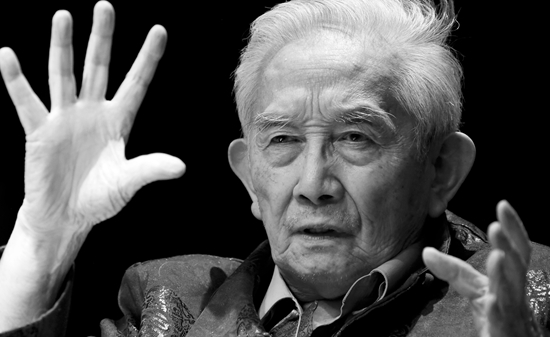

经常跟张艺谋合作的剪辑师程珑,在他的剪辑大师课里,提到了张艺谋对转场的一些看法。张艺谋的影片,为了尽可能减少外国人对东方文化的隔阂,通常会选择单线索叙事。但是单线索叙事也相应带来一个问题,就是一个场景转到下一个场景时候,通常还是这个演员。镜头和镜头之间,无法表现出时空已经发生了转换。

学院派的做法,是会切入其他演员的镜头,或者切进环境空镜头,也就是,用技术性的手段,“拉上幕布”再“拉开幕布”,明确告诉观众,这个地方时空发生了转变。

如果去看情景喜剧,会发现很多时候一场戏(同一个场景)切下一场戏时候,会很简单粗暴地给一个大楼的外景,再切回内景,表示上一场戏结束了,这样观众不会迷惑。情景喜剧有其特殊性,因为一场戏通常都是在一个场景里,且一般很长,切外景再切内景,就足够表现时空转换了。很多其他类型的电视剧里,也会用这种粗暴的手法,观众应该很熟悉的,比如夜景里切个月亮的镜头再切回来,日景里切个流云的掩饰镜头再切回来。

但是到了大荧幕,这种毫无创意的转场方式,有追求的导演都是摈弃的。我再去看张艺谋的影片,发现张艺谋经常也是“简单粗暴”的。体现在一场戏结束了,转到下一场戏,就直接硬切过去。

张艺谋却觉得不需要观众分那么清楚,比如一个场景里镜头是金城武,下一个场景,也就是时空都发生了改变的下一个镜头,依然是金城武,仅仅是演员的状态发生了改变。

程珑还提到了《千里走单骑》里的例子,健一从日本到云南,上一个镜头是在日本,中间切了一个健一在飞机上的镜头,下一个镜头就是在云南了。这其中去机场、上飞机等等一系列的动作都省去了。大荧幕里的叙事,追求的是高效。

如果到了更小的屏幕,比如手机屏幕,则会更多一些形式上的、技术上的东西。手机屏幕的观众不会像电影屏幕的观众那样专注,观看时长也会少一些。短视频同样要追求叙事的高效。极端一点的例子,一些旅拍volg,是用转场特效的堆叠,形成一个蒙太奇段落。《瞭望土耳其》及之后跟风的很多片子,本质上即如此。

影片的类型和题材同样也是决定转场的重要依据。

严肃的题材,比如纪录片,一般很少使用特效转场,而是多采用硬切。我个人在剪辑纪录片的时候,除非明显的段落,会使用特效转场,其他都是通过硬切的方式来切换。而且特效转场,也仅限于转入黑场再传入,以及叠化这两种。

特效转场的加入,会将观众的注意力从叙事中抽离出来,提醒观众:暂告一段落。所以,这种专注于叙事的片子,利用特效转场一定要谨慎。前文提到剧本写作的节拍、场景、序列、幕,如果幕与幕之间确实需要区隔,那么转入黑场再转出就是唯一的选择。如果幕与幕之间添加了特效转场,就不再考虑在序列之间添加特效转场。如果幕与幕之间使用了其他方式做区隔,比如章节标题,我才会考虑在序列之间添加特效转场。而节拍、场景,之间,一般不会考虑,当然,这不是绝对的。

至于叠化转场,新手剪辑师,比如我前些年,也会滥用。最常犯的错误就是用叠化来偷懒,就是场景转换的时候,实在想不到更自然的方式了,就干脆一个叠化加上去,当然这是不对的。叠化,让前一个镜头和后一个镜头交融在一起,可以表现出十分丰富的电影语言(我在另一篇文章《叠化转场——最难的转场技巧》有过浅显的讨论)。用好叠化,可以有十分丰富的表达,不限于场景之间的转换。当然,叠化也可以用作场景和场景之间的区隔。如果幕与幕之间的黑场是分页符,那叠化就可以用在序列与序列之间、或者场景与场景之间当作段落后的回车。

电影里也有不少特效转场,用的好的例子我一时想不到,最多的印象是一些蒙太奇段落会使用特效转场,而其他地方,为了不干扰叙事,一般都是之间切过去。前面提到的张艺谋的电影,很多场景间的时空转换,都是十分干净利落的,甚至是用镜头吝啬的。

电视剧里的特效转场,印象深刻的是《福尔摩斯》,这里面很多转场堪称经典,比如福尔摩斯从房间里站起来直接就到了案发现场。

网络上的很多视频,使用特效转场是为了转场而转场,纯属炫技。但是《福尔摩斯》里的很多转场都是有电影语言层面的意义的。

前阵子刷的韩剧《虽然是神经病但是没关系》里,前几集也有不少很花心思的转场。而且这些转场,都是将男主角和女主角联系起来的。不同时空的男主角,用特效转场转到另一时空的女主角那里,或者反过来从女主跳到男主,造成一种冥冥中这两人互相关联的效果。后面男主女主呆在同一时空的戏越来越多,这类花心思的转场也就渐渐没有了。

在其他类型的影片中,比如宣传片、广告、vlog中,使用特效转场,全看创作者的意图。

比如旅拍vlog,本来就是一个地方各种零碎镜头的集合,特效转场能够让全片更有看点。而这中间,我个人更欣赏的是flow motion,这种风格不知道有没有专有名词来称呼,我自己是这样命名和归类的。这种风格是利用特效转场,制造成伪一镜到底的效果,镜头与镜头之间衔接过渡十分流畅,镜头像水流一样流淌,丝般顺滑。

电影里对特效转场的使用,时代不同,也会有变化。程珑在他的剪辑大师课,还提到一个例子。电影《罗密欧与朱丽叶》中,为了跟电视争夺观众,引入了很多电视剧的技术手法,用了很多划像转场。当然,现在的电影电视剧,很少有人使用划像这种“落后”的转场方式了(技术没有高低,用的好照样精彩)。

技术是进步的,旧媒体和新媒体在发展过程中,会不断的交融。我们能够使用和选择的方式也越来越多,但是能够不拘泥于技术,在视听语言上有所创新,那才是导演、剪辑师、摄影师……所有影视工作者所追求的。

评论 (0)