以前以为牛逼的创作人就是形成了自己风格的人,后来读一篇黄岳泰的采访,他说他的风格就是没有风格,当时不懂,后来慢慢悟出点味道来。

导演可能有自己的风格,但是摄影师需要有无数种风格,可以满足无数导演无数影片的需要。因为风格太多了,甚至多数风格都是在新的创作中形成的,所以别人看起来,就没了风格。就像武侠里的剑客,要学会所有剑法,然后才能无招胜有招。

剪辑师同样如此,“看不见的剪辑”除了技术层面的意义,在艺术风格上,同样要让人看不见。

但是剪辑师是创作的参与者,当然会在作品中有自己的理解。虽然没有风格,但因为不同人、甚至一个人不同阶段,对影音语言的理解不同,也会有不同的个人特征。

我现在的剪辑,和往年的剪辑,能看出明显的不同,跟别人的剪辑也会有不同。这里我把我现阶段对现实题材影片中声音剪辑的理解写下来,希望来年在看到本篇文章,我会嘲笑我此刻的幼稚。

这里不说其他类型,仅仅说的是现实题材的纪录片,因为我自己做vlog也是按短的现实题材纪录片做的,所以也算在内。

1、开场,用环境音将观众带入到空间中。

我也是近来慢慢开始理解影片中的空间,才多悟出来一点味道。

我暂时没有系统研究过现实题材影片都是怎么开场的,但是我个人绝对讨厌那种伴随着音乐的快切、特效包装绚烂的片头等等,我喜欢那种“人物——空间”的简单关系。

影片的开头不要奢望和观众建立情感上的联系,首先应该是把观众带入到影片的空间中来。只有观众进入到影片的空间中,信服了这个由画面和声音架构的“现实空间”,才有可能信服人物,才会愿意和人物产生情感上的链接,最后,才能被人物打动。

一开始没把影片的空间处理好,没有让这个空间立体、现实、充满魅力,没让观众接受这个空间并信服这个空间,上来就用音乐煽情的做法简直是愚蠢,所以我剪辑时候,喜欢用现场声把观众带入到某个空间中。

在剪辑纪录片《碧血千秋》的时候,一开始我尝试了很多种开场镜头,后来我比较喜欢的镜头是:

暴雨过后河水湍急流淌的声音、雨后出来觅食的鸟的声音、农户养的鸭子的声音、桥上人走路的声音、雨点打到伞上的声音,然后画面渐入,远山下,桥对岸,一个当地老乡打着伞过来,告诉观众这里埋葬了三千多人……

我喜欢这样的开场,“清明时节雨纷纷”,雨天的祭奠,总能多出些“欲断魂”的味道。湍急的河水也是某种大环境的隐喻,祭奠者(同时也是纪录片的摄制者)跨过这条湍急的河流前去寻访。没有“借问酒家何处有”的问句,也没有“这里是哪里”、“毁掉的陵园在哪里”之类的询问,直接给出老乡的回答,隐去问句留了个小钩子(悬念)。

这样的开头是希望让观众进入到影片的这个空间里,和拍摄者一起在“雨中寻访和祭奠”。这里,任何的音乐都是多余的,都将成为干扰。而只有通过现场的环境声,才能将观众带入进来。

另外一个我喜欢的开头是一个vlog的开头,这片子其实非常不完整,因为当时光顾着玩,并没有拍多少素材,回来剪辑时候串联不出来主题,成了一个很散的片子,但是并不妨碍我喜欢那个片头:

片头是一个老人,端着碗,坐在大门边屋檐下,一边吃饭,一边望着远方。这个画面太有意思了,无比巨大的老房子,老人独自生活,吃饭时候只有自己一个人,于是连桌子都舍弃了,甚至连餐厅也舍弃了,背靠着房子,眺望着远山,默默吃着饭,老人心里在想什么呢?远方的子女?待清扫的猪圈?门前晾晒的苞谷?不知道,可是她一定在某种情绪下想着某些心事,这,非常有意思。

我用了很淡的一点点音乐,但是老人咀嚼的声音很清晰。如果这个片子可以稍微长一点,不需要因为结构的关系铺这一层音乐,我很愿意只用咀嚼声。

没有其他声音,只有咀嚼的声音,我想要那种老人孤独的“默默”吃饭的惆怅。

2、人物的进场和转场。

跟随前辈蒋老师拍片的时候,他反复跟我强调要拍好人物进入场景的镜头。而我在剪辑里反复尝试,发现人物在影片中进入一个空间,和这个空间发生关系的时候,让音乐没有或者淡化,利用环境声让空间更加真实,很重要。

《贾樟柯:如何拍摄制作纪录片》:

如果国外同行看我们,他们会很吃惊,因为中国现在的纪录片几乎都不混音,直接把同期声剪接好就完了。像法国的电影学院,要求学生在声音剪接时就要有一个设计,不管是纪录片还是故事片,特别是纪录片更需要声音设计。它要求学生最少有六股声音,就是在一个空间里面你能听到六个声音。比如这个空间里面,我们现在在交流,我讲的话是第一个声音;第二个是笔划纸的声音;我们旁边可能是一个马路,所以第三个是窗外传来的马路上的声音;第四个,如果是夜晚的话,日光灯的声音也要加上来;第五股声音可能是走廊里的人走来走去的声音;而第六个声音可能是音乐。把这个空间的魅力展示出来可能需要六股声音。但这只是一种期待,只是为了保持一个主题,而现在只有我说话的声音是清楚的,其他声音表现得并不太清楚甚至没有,但是呈现在屏幕上的时候,可能就有六种声音。当然这些所谓声音设计,就是说在这个空间里面,我觉得要有这六种声音才有现实感,才有魅力。然后就是混音的过程,要看哪个声音高,哪个声音低。可能最主要的是我说话的声音,我还觉得马路上的声音也挺有表现力的,可以表现出一群人很奢侈,坐在那儿还能谈艺术,而底下车水马龙,人们各自奔走解决自己的生活问题。而日光灯的声音则会低一点,甚至是似有似无的。后期可以用很长时间慢慢地做声音设计的工作,设计完之后找录音师帮着把声音混出来。

有条件的话,你不能说我就不用,认为录到什么就是什么那才是记录,这就有点抬杠。有时候把某个空间的部分改变一下效果是非常好的。比如说素材里有一幕可以处理成下课了,大家谈得很带劲,那怎么处理这个空间呢?可能我只要三个人走来走去就行了,但如果去一个中学录一点下课后的声音,这个空间的时间性就改变了,它就变成是下课之后大家还在谈,感情上理解就不一样了,增加了现场的气氛。

声音的表现力太重要了,比如说一个瓶子我放下来,如果没有声音的话,它的重量和质感就表现不出来。最极端的方法是带着同期声剪辑,因为有些导演更强调声音。比如说日本很出色的导演黑泽明,他坚持剪片子不带声音剪,真的是只看画面当默片来剪。他觉得电影的文学性即电影的叙事性不依赖语言,而是依赖视觉本身的讲述,我觉得这个是很对的。另一方面,当影像剪完之后,为了不被现场声音影响,他要去想象声音,他要根据影像设计声音,设计完了之后把同期声放出来,对比同期声和他的设计。比如外面楼道里一个人走来走去,不放同期声,他就想应该加什么东西,所以拿掉同期声剪接反而是更强调声音设计的了。这种方法是特别有启发的。我建议大家多看些默片,电影原始的默片是特别精彩的。

3、什么时候用音乐?

在纪实题材的片子里,音乐到底是起什么作用的?

现在的很多片子,音乐被用滥了,有的片子从头到尾是音乐。故事片另说,但是纪录片,我个人不喜欢音乐。

其实很多纪录电影,从头到尾都是没有音乐的。慎用音乐,不是因为音乐没用,而是因为音乐太有用了。拥有如此强大力量的工具,当然要用得小气一些。

只在最关键的点,用音乐推上一推。背景音乐基本没有传达什么信息,更重要的是传达情感。

我们经常说剪辑师在剪辑的时候,应该是情感第一,故事、细节等都是排在后面的。而情感的处理,在一部长片的剪辑中,我的办法是:

累积——累积——累积——宣泄——新的累积——累积——累积——宣泄——再次累积……如此反复。

用画面、音效所传达的信息不断去累积情感,千万不要在累积的过程中把这口憋着的气泄掉了,不能过早把情感揭示出来,而是在累积到一定程度的时候,给观众一个宣泄口。而在这个口子,给点背景音乐,把情感稍微推上一推。

当然,这些情感的爆点时刻,不给音乐也是可以的。这取决于剪辑师的选择,当然也取决于导演的选择。

纪录片也是要讲故事的,除了情感的宣泄口,也有一些叙事的爆燃时刻,也就是信息密度的炸裂时刻,在这种时刻拿掉音乐,甚至拿掉所有音效,尽可能减少所有干扰,让观众将注意力集中到信息中来。

还有另外一种用法,就是用音效来“编曲”!

在这个vlog中我做来一次尝试,就是剪枝那部分,通过节奏的突然变快、景别的变小,还有“剪断”的音效来做的节奏。

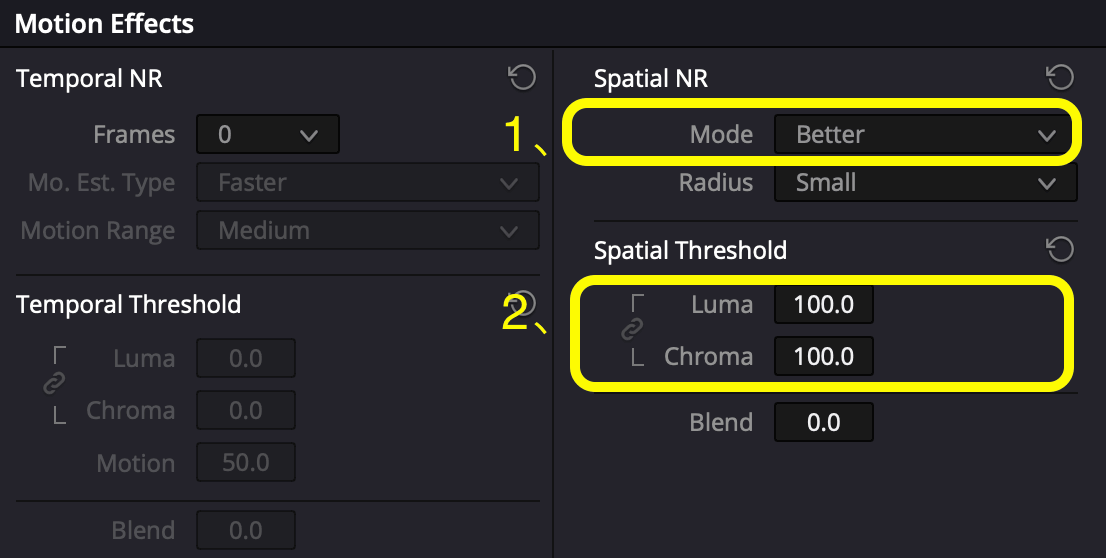

关于这种编曲式的节奏剪辑,我也在摸索学习。声音虽然有混音师专门来完成,但是剪辑师如果有一些编曲的基础知识,还是可以做出很酷炫的剪辑的。

4、音乐的节制

音乐的节制,除了上面说的慎重、少用以外,在使用的时候,也要节制再节制。

以前我用音乐,只会考虑到音量标准化,一段音乐用上来,除了台词让位,给重要音效让位,就基本上是同样的电平值,直到不需要音乐为止。

湖北省广电总厅的方老师教了我一个技巧:音乐起,然后紧接着慢慢弱下去。

人的情感被触动,一定是一个点,一个时刻,一个瞬间,很少是一个持续的被触动的过程。情感这东西,也是一鼓作气、再而衰、三而竭的,所以让音乐推一下,让情感“爆”一下,然后就渐渐弱化。

另外的一个处理方式是,音乐起的时候也非常非常弱,且用环境声遮掩,尽可能的让观众注意不到,然后慢慢起来,不知不觉地推动观众的情绪积累,然后“爆”掉。

5、现场音乐的使用

在纪录片拍摄的时候,有时候拍摄现场本身有音乐,被录制了进来,这种音乐,我个人超级喜欢的,几乎每次碰上都要使用。

这种现场的音乐包含丰富的信息,比如音乐的年代暴露人物的年纪,音乐的品味暴露人物的教育背景,等等。

在剪辑《碧血千秋》时候,胡琏的指挥部旧址里,响起来农民用二胡拉出的不成调的《三大纪律八项注意》,随后沙哑的二胡声里,一行人在荒山野岭中寻找胡琏祭天的旧庙。在新建的烈士陵园开幕式,现场音响里传出来洪亮的红歌。在这些音乐里,我想要给观众的,是时空交织下的百感交集。

无意来到您的网站,深入看了些内容,觉得很适合我学习,果断收藏,会持续关注!