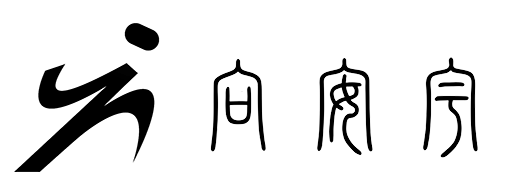

剪辑的本质是什么?就是对时间和空间的重塑。

看电影是这样一种仪式:坐在黑暗的影院之中,将注意力集中在银幕之上,来体验故事的意义以及与那一感悟相伴而生的强烈的、有时甚至是痛苦的情感刺激,并随着有意义的加深而被带入一种情感的极度满足之中。(摘自《故事》)

千万年前的原始社会有着一样的仪式:围坐在黑暗的洞穴里,将注意力集中在篝火前的长者身上,听他将曾经的经历,或是用臆想的神话来解释不可知。

而剪辑师,就是那个坐在万年前篝火边的长者,组织语言,吸引观众来听。

电影的语言不是由文字组成的词句,而是景别、角度、焦距、光色、运动、声音(杨超导演所说的电影六变量)等,但这些只是电影的字、词、句。将这些字、词、句,组成一篇完整的文章,需要的是谋篇布局、需要的是结构章法,其核心在于:空间、时间。

要理解这一点,不妨回到电影的历史中,来看看电影的剪辑是怎样一步步发展过来的。

最古老的电影,是完整再现现实的时间和空间,不做任何加工。

一、不变的时空:段落镜头/sequence-shot

1985|卢米埃尔兄弟【法】《火车进站》

《火车进站》是无任何剪辑的单一镜头,远景,固定机位。时间相对现实时间没有变化,空间也没有变化。

而接下来,电影人开始了对时空的创作加工。

二、连续的时空:连续性剪辑/cutting to continuity

1902|乔治·梅里爱【法】《月球旅行记》

“场景经过安排的故事”(据说是梅里爱宣传《月球旅行记》时候的slogon)

这时候的电影,已经开始讲故事。

梅里爱通过淡入淡出将学院争论、制造炮弹、登陆月球等场景连接起来,但每一个单一的场景依然是如同《火车进站》一样的段落镜头,摄影机被固定在舞台下方的固定位置,看着荧幕/舞台上的表演。

这里淡入淡出的剪辑,其作用类似于戏剧舞台上拉上帷幕和拉开帷幕,只是幕与幕之间的转换。如果仅仅是这样,电影都不能算是一门独立的艺术,而只是舞台艺术的另一种表现形式。

但是,到了影片中从月球返回地球这一段,电影的艺术开始了!

1、从月球掉落;

2、从云层掉落;

3、从海面掉落;

4、沉入海底并向上漂浮;

5、被拖上岸。

从月球回到地球这一段,已经不再是坐在剧院里的观众席上看舞台的感觉了。

这种实用的剪辑风格,称之为连续性剪辑(cutting to continuity)。镜头和镜头之间的连接连贯而具逻辑性,因果关系清楚。掉下月球,接着是云层、海面、海底,然后浮起来,然后被拖上岸。在这里,空间转换的同时,时间被浓缩了。

对比影片里的其他场景,都是固定机位的“一镜到底”,同一个场景里时间没有被压缩。而在返回地球这一段,却将“漫长”的掉落的过程,压缩在了五个镜头里。

连续性剪辑,在现代的电影里,依然随处可见。值得注意的是,观众的认知是发展的、观影经验是累积的,剪辑当然也会随着不断发展。

比如进门坐下。连续性剪辑强调动作的逻辑和因果,可能会这样剪辑:①、走到房门前;②、开门;③、进门;④、走近椅子;⑤、坐下。

而现在的剪辑,可能是:①、走到房门前;②、坐下。

现代观众并不会因为中间少了开门进门的过程而产生迷惑。相反,会因为动作的过程被完整保留而感到乏味。

另外,在《月球旅行记》中,还有一个有意思的地方,影片中已经开始利用剪辑来达成“电影的视觉奇观”。

比如,望远镜变成了板凳:

再比如,伞种成了蘑菇:

这些“特效”都是通过剪辑完成的。

三、电影的时空:古典剪辑/classical cutting

格里菲斯《一个国家的诞生》

格里菲斯被成为电影之父,不仅因为他稳固并扩充了早期的电影技巧,也因为他是第一个将电影引入“艺术”范畴的人。事实上,他对电影艺术基本语言的贡献超过电影史上任何人。电影学者将这种剪辑语法称为“古典剪辑”(classical cutting)。

摘自路易斯·贾内梯《认识电影》

连续性剪辑只是将镜头连接起来,形成一个顺畅的叙事,也即是说,只是对真实时空、或者小说等文学中的时空,进行再现。

但是到了格里菲斯,开始自觉地出于戏剧的目的应用剪辑。也即,格里菲斯通过对剪辑手法的扩展,让电影不再仅仅是对现实时空的记录(《工厂大门》《火车进站》等),也不再仅仅是对文学、舞台艺术的延伸(上文提到的《月球旅行记》改编自科幻小说),而是开始具有电影所独有的、其他艺术形式无法表现的魅力,电影开始成为“第七艺术”。

格里菲斯不再依据真实生活来剪辑,而是出于戏剧性的目的,史无前例使用特写镜头(这是舞台艺术无法呈现的,坐在台下的观众无法凑近了观察演员的微表情),并精细安排远景、中景、特写等镜头,不断改变观众的视点。

古典剪辑的重点在于为了强调重点,而刻意凸显可能被忽略的细节。《一个国家的诞生》里,还会使用黑色遮罩,强迫观众注意到导演需要强调的细节。

古典剪辑,现在仍是被广泛应用的剪辑手法。

格里菲斯和古典主义导演们发展了“看不见的剪辑”(invisible cut)。这些剪辑技法至今仍是剪辑师的必修课。

视线匹配(eyeline match/视线连接)

荧幕上的一个人观看某处时候,观众也会下意识向他视线的方向看去,因为观众想知道他看到了什么。剪辑时候遵循这一点,给前后镜头造成因果关系。

动作匹配(matching action/动作连续性)

也叫cutting on action,可以理解成在一个动作进行的过程中切到下一个镜头,然后在下一个镜头里展现这个动作的后半段。这样的剪辑能够掩饰切换的痕迹,使动作更流畅。

剪辑师很多时候为了不干扰叙事,会让剪切点尽可能的流畅,这时候就需要镜头间的匹配。除了古典剪辑就发展出来的视线匹配、动作匹配,现在的剪辑师还会运用运动匹配、颜色匹配、位置匹配、空间调度匹配、景别匹配、相似匹配等等,前些年很火的旅拍片《土耳其暸望塔》就是利用匹配剪辑,达成类似视频流动的流畅效果。

说到底,就是操弄观众的注意力。剪辑师就像是拿着镜子反射光斑到墙上逗猫一样,在荧幕上控制观众的注意力。

180°度规则/轴线原则

常常被遵守又常常被打破的规则,在古典剪辑中,这是一条被遵守的规则。

交叉剪辑(cross cutting)/平行剪辑(parallel editing)

古典剪辑对时空的操弄,在平行剪辑(parallel editing)/ 交叉剪辑(cross cutting)里体现得淋漓尽致。

将真实的时间和空间打碎掉,又在电影里重新建构成电影的时间和电影的空间,影像到影片的节奏和叙事方式,从而控制观众的情绪。

《一个国家的诞生》中最为著名的,应该是“最后一分钟营救”了。格里菲斯安排了四个不同空间的交叉剪辑,越接近高潮,每个镜头的长度就越短,悬疑也越被加强。

第90届奥斯卡金像奖提名仪式直播中一支有趣的短片。由由九位当红女星参与的短片,每段表演时长半分钟,展示了电影制作过程中剪辑、音效、摄影、服装等技术的神奇力量。其中有关电影剪辑的短片,展现的就是交叉剪辑带来的紧张的幻觉。

平行剪辑,和交叉剪辑的区别就是数个时空最后没有交汇到一起。这里不细说。

主题性蒙太奇(thematic montage)

格里菲斯将剪辑推到了主题性蒙太奇,主题性剪辑着重“意念”的联络,而无视实际时间和空间的连续性。

在1916年的《党同伐异》中,格里菲斯将古巴比伦、耶稣受难、16世纪法国大屠杀,以及当时美国(1916年)的劳资冲突分成四大段落,通过平行剪辑组合到一起,四个完全不同的时空,只有主题一致。

格里菲斯处理时空的手法影响深远。比如西德尼·吕美特在《当铺老板》一片中,为了表现一个从纳粹集中营生还的中年犹太人,无法从痛苦的记忆中挣扎出来。吕美特一开始用了几个回忆镜头插入现实时空中,而现在的事件和过去的事件很相似,意味着角色无法走出过去,而闪回的镜头越来越长,最终成为主导,角色摆脱过去痛苦记忆的努力也彻底失败。

格里菲斯也用幻想式的插入镜头来重组时空关系。《党同伐异》中,女孩在几乎杀了负心男友的时候,插入了幻想到被警察逮捕时候到样子。电影对时间本质的探索,使得时间本身也能成为电影的主角。

四、心理的时空:苏联形式主义

普多夫金认为格里菲斯的特写镜头仍然有限制,其功能仅在解释远景,普多夫金认为每个镜头都应该有新的意义,而剪辑两个镜头“并列”意义大于单个镜头。

巴甫诺夫的心理学理论对苏联导演影响很大,其对意义联想的观点是库里肖夫剪辑观念的基础。

库里肖夫有一个著名的实验。他拍摄了一个面无表情的演员特写,将其与棺材、汤及女孩玩耍的镜头并列,然后将这三组镜头给三组观众看,演员的表现分别被理解成忧伤、饥饿和快乐。

还有另外一个例子,库里肖夫将莫斯科红场和美国白宫的镜头放在一起,然后加上两个人爬楼梯和握手的特写,一连串镜头使人产生两人同时在同一地点之感。后世将其发展成地理蒙太奇,在电影中重新建构新的时空。

蒙太奇的意义重大,使得电影摆脱了现实时空的束缚,通过一个时空与另一个时空的并列,从而在观众的心智中形成一个全新的时空,这是舞台艺术等其他艺术形式无法办到的,是独属于电影的魅力。

但是普多夫金及库里肖夫在这条路上走得过于激进,大量的特写使节奏过于缓慢,破坏了时空的真实感,且对观众的操纵过多,观众只能被迫被动地去看场景中一个又一个特写,而无法自己选择。

和普多夫金及库里肖夫一样,爱森斯坦也相信电影艺术的根本在于剪辑。但爱森斯坦认为普多夫金的剪辑观念过于“幼稚”和“机械化”,他认为普多夫金过于受制于现实主义。

撞击式蒙太奇(collision montage,又译:冲击蒙太奇):

爱森斯坦希望电影在连续性上和文本上是完全自由的,是能如文学般自由伸展的,尤其运用象征隐喻时,从不顾及时空。

《战舰波将金号》中,战舰叛兵反击沙皇部队时,爱森斯坦连续用睡狮、蹲狮、快跃而起的站狮石像三个特写,象征沉睡、觉醒及反抗。

爱森斯坦认为剪辑应是两个镜头正反冲突后制造出新的意念,他认为镜头的转换不应该圆滑顺畅,反而该是尖锐、甚至是暴力的。

《战舰波将金号》中最著名的片段敖德萨台阶也许是爱森斯坦撞击式蒙太奇最好范例。导演将特写与远景、垂直线条与水平线条、暗与明、向上动作和向下动作、运动镜头与定镜头、长镜头与超短镜头等对立排比在一起。

一般提到“敖德萨台阶”指的是婴儿车滚落台阶的片段,但是我将这个片段前后都放在这里了,完整观看这段更加有冲击力。

到婴儿母亲中枪这里,节奏有着明显的放缓。这一段的分析,常常见到对时长的一个的排序:

心理时长 > 放映时长 > 实际时长

这便是电影对时空的创作,通过蒙太奇,重新建构了一个心理的时空。

五、真实的时空:巴赞与现实主义

连续性剪辑尊重现实时空的连续性,而苏联形式主义则走向另一个极端。到了巴赞,则开始在两者之间寻求平衡。

一方面,巴赞认为电影应是艺术家个人的视野,另一方面要允许素材本身呈现自己,也即是要在艺术的真实和媒介及材料的客观本质之间维持精妙平衡。

巴赞常常批评剪辑及其限制。如果场景本质基于分离、零散、孤立等意念,蒙太奇式很好的技巧,但若是场景内有两种以上因素同时在运作,则电影工作者应该尽量维持真实时空的连续性。

电影是艺术与技术的结合。技术的进步也会反过来推动艺术的革新。20世纪20年代电影有了声音,30年代及40年代有了彩色和深焦摄影,50年代有了宽荧幕。

早先,同步录音加入到电影的时候,由于录音技术的局限,必须使得摄影机固定在一个地方,于是剪辑无处发挥,又回到了段落镜头的老路。知道隔音罩(blimp)和事后配音(dubbing),才使得这一问题得到解决。

巴赞认为声音的出现是电影成为一种完全写实的媒介。演员不再以夸张的动作来弥补声音的缺点,表演风格更为通俗。

深焦摄影的出现拓展了镜头空间,能更好维持空间的延续性。巴赞喜欢深焦的客观和圆融。他认为空间的统一保持了人生的暧昧性,观众不再被强迫接受,反而更积极地评价、选择,及删除不需要的信息。

1945年,二战后兴起的意大利新现实主义电影,为首的罗西里尼和德西卡均是巴赞所欣赏的导演。新现实主义也是减少剪辑,采用深焦、远景、长镜头,不轻易用特写。

50年代,法国新浪潮导演戈达尔、特吕弗及夏布洛尔等人,虽然奉巴赞为导师,却在其后几十年内恢复了更为夸张的剪辑。新浪潮留给影史的最大典范是:剪辑方式不只是一种浪潮,也不是技术的限制,更不是僵化的教条,而是取决于内容和题材。

六、结语

如果电影只是像《火车进站》《工厂大门》那样的段落镜头,也许电影只是公园里的皮影戏,仅仅是一个娱乐设施。可是,当电影摆脱了对真实时空的复制,开始迈向艺术的真实,发展出独属于电影的时空,电影,才成为第七艺术!

而这种对电影时空的构建,剪辑是最为重要的手段。剪辑师也从细致的手工工作者,发展成为更有创造力的工种。然而现在剪辑,存在滥用的趋势。

一方面是数字技术的进步,借助于像Avid、Final Cut等剪辑系统,剪辑变得越来越省事,不需要在机械的剪辑台上对赛璐璐带进行剪切和粘贴,而是可以直接在电脑上用几分钟而不是几天时间尝试更多的剪辑方案。

另一方面,类型片对视听语言“丰富性”的追求,往往损害时空的连续性。杨超导演在解读《喜剧之王》时提到过一个镜头:这里的镜头调度,让“我养你啊”这句话像周星星的心一样飞向了张柏芝,从周的肩头到张的肩头本来应该是一个完整的镜头,但是中间插入了周星驰等待反应的镜头,使得这个镜头缺少了原本的冲击力。

我觉得,在这个镜头之前有一个原本也是非常精妙的镜头设计,却也被类型片追求的快节奏剪辑毁掉了。

张柏芝在周星驰目视下离开,从阳光明媚的道路走进了窝棚的阴影里,寓意着张柏芝即将从美好爱情回到陪酒小姐的现实中,也离开了周星驰的视线,两人被窝棚隔开,也是被现实隔开。这时候,镜头上扬,变成了周星驰独自面对空旷的大海,而这处大海正是前一夜周和张谈心时所面对的大海。这里摄影机一个简单的摇和仰,正是周在这一刻的心路历程:从接受现实到不放弃美好爱情的挣扎。

但是,这里的剪辑太快了,刚刚摇到大海,情绪还没有来得及酝酿,还没来得及感受那种即将失去爱情的怅然若失,和面对憧憬勇敢捡起来的犹豫和纠结,就切到了张柏芝的大长腿,周星驰追上来说出“我养你啊”那句经典台词。

从这两个镜头,就看得出王晶是多么鬼才的导演,但这两个镜头的遗憾也正如王晶往后的导演生涯,明明很有才,却迷失在类型片带来的名利中,最后成了烂片之王。

请登录以参与评论

现在登录