菜鸟:大师,什么是手持摄影的呼吸感?

大师:就是:呼吸,感。

菜鸟:呼吸感就是呼吸感?

大师:不,是“呼吸,感”。中间有个逗号。

菜鸟:逗号代表什么?

大师:逗号不是重点,重点是后面的那个字“感”。

菜鸟:感?

大师:就是感觉,所谓呼吸感,就是摄影时候的一种感觉。

菜鸟:有没有不那么玄乎的解释?

大师:有。就是要究天人之际,通古今之变,成一家之风格。

菜鸟:……

我刚接触“呼吸感”这个词,云里雾里,不明所以,只觉得那可能是大师的一个境界。现在回头看,我也说不清到底大师们眼里的呼吸感是什么,我说说我的看法吧。

呼吸感,多数时候是在讨论手持摄影时的轻微晃动。

要讨论呼吸感,要先来说说手持摄影。我不想做“考据学”的研究,但要认识手持摄影,还是要回眸历史。

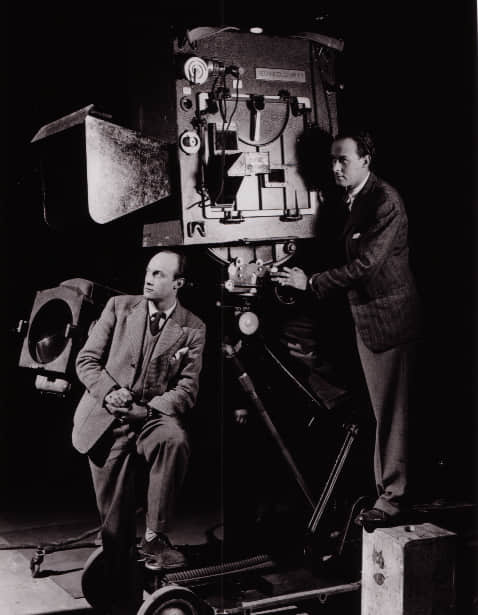

电影发展之初,没有所谓的手持摄影,那时候机器笨重,无法离开架子,甚至无法离开摄影棚。随着科技的进步,电影机开始变得轻便,才开始让手持有了操作上的可能性。

稳定的拍摄能够使观众不再察觉到摄影机的存在。在好莱坞的黄金时代,稳定是摄影师遵守的规则。个人觉得,这一方面和当时引进战斗机挂弹的液压升降装置等技术,使得平稳的摄影机运动成为可能,另一方面大概和当时的观众在戏院观看戏剧养成的观影习惯有关。

观众习惯于坐在黑暗中的观众席上,观看稳定的舞台上的表演。有了电影院以后,更习惯于观看稳定的画面。

发展到如今,手持摄影作为一种审美上的选择,依然出现在电影里。

但是,欧洲的观众似乎更能够接受这种摄影风格。欧洲各类电影节长片单元、短片单元,都能够看到很多手持摄影的作品。而在国内,手持摄影的接受度就差很多。我曾看到一部在国外电影节获奖的短片,在国内视频网站的弹幕里,全是喷导演没用稳定器的。

欧洲观众经过了法国新浪潮、意大利新现实主义等等运动,早已培养了一批能够接受不同审美创作的观众。而在国内,大陆的电影院爆炸式增长的时候,也正是数字化电影普及,手持摄影被当作“陈旧的技术”而几乎被全面消除的时候。

国内的创作者,很早就在进行手持摄影的尝试,比如黄宗。但是这种尝试并没有太多后续。那么,是不是手持摄影就过时了?作为电影创作者,更实际的问题是:是不是应该放弃手持摄影,转而在所有创作时候都让画面稳定下来?

当然不是。大热的影片《我不是药神》中,就大量采用了手持摄影。

摄影师王博学在谈到《我不是药神》的创作中时,提到:“我们采用不停机的通条拍摄方法,导演要求不能打断演员的表演,所以要全程肩扛拍摄,演员没有固定位置,摄影机要跟着演员的表演做不同的移动方式。”

《我不是药神》选择手持摄影,也和现实主义题材的关系。

在国内很多观众的心目中,手持摄影是属于纪录片的,商业电影是无法使用手持的。哪怕《拯救大兵瑞恩》中手持摄影的经典运用被广为接受。但是观影时候带来的眩晕感的生理感受,还是让很多观众对手持摄影无法接受,也让创作者们在选择摄影风格时候不敢尝试手持。

个人觉得,强烈晃动的手持摄影,在商业片的制作中,除非是特殊场景有着特殊的创作需求,其他大多数时候都应该不使用。

罗攀在拍摄《烈日灼心》时候,打算全程手持,但是又担心观众的接受度,最后采用的是尽可能稳的手持方式。比如,在有些运动镜头中,他扛着摄影机坐到轨道车上,这样既拥有了手持摄影的晃动,又能够相对的平稳。

在《我不是药神》里,有一个镜头,是王博文坐到斯塔尼康车上,扛着摄影机跟拍的。

手持摄影的魅力是无法替代的。机械带来稳定,同时也带来观察者的不在场,情感投入的离场,提供的是一种“非人的”视角。人类在日常生活中,观察事物的方式就不是稳定的。走动时候有颠簸,哪怕坐着不动也会因为呼吸而使得眼前的画面轻微抖动。

手持摄影可以说更接近于人平时观察世界的方式。这也是为什么很多现实主义题材,会选择手持摄影营造“真实感”。

而在创作中,为了避免给观众带来生理上的不适感,这种晃动必须是节制的。这种节制表现在:

1、是很轻微的。

2、是有节奏的。

要做到很轻微,就要尽可能很稳。据说早期电影学院的摄影课,老师要求学生平常端砖头练臂力,为的就是拿起摄影机时候能够更加稳定。当然还有上面罗攀的方法。总之,手持摄影是为了“不稳”,但手持摄影机之后,要尽量求稳。

其实在后期有很多方法可以实现轻微的晃动,后期的晃动依靠的是给画面位置一个随机值,但是这种晃动和前期手持相比很大的问题就在于:前期拍摄时候,摄影师的晃动是随着呼吸节奏晃动的,而电脑给出来的这种随机晃动则没有节奏感。虽然有的插件通过优化的算法能够更逼真模拟手持,但是依然缺少了情感。

摄影师在拍摄时候,随着剧情发展,把自己的情绪带进去,或紧张、或舒适、或感动、或惊吓……人在不同情绪下呼吸的节奏是不一样的,手持摄影时候,这些情绪也就直接带到镜头的晃动上去。

这样的镜头,就是有呼吸感的。

那么,除了尽可能稳定,以及有节奏之外,还有哪些方法能够让镜头有呼吸感呢?

1. 跟拍时候,步伐跟拍摄对象一致。

也就是说,拍摄对象迈左脚,摄影师同时迈左脚,拍摄对象迈右脚,摄影师跟着迈右脚。总之,就是要跟拍摄对象步伐的幅度一致。

2. 拍摄对象有轻微动作时候,镜头跟着轻轻动。

比如拍摄对象转头的时候,摄影机跟着轻轻运动。

3. 轻微过肩镜头的时候,稍微探出,马上回来。

4. 尽量拍运动的人物或事物,不拍静物。

5. 尽可能靠近拍摄对象,离运动的对象越近,手持的抖动就越不明显。

6. 轻微的变焦(罗攀常常会用)。

等等。

评论测试 😈